Chapter 1

確かなアナログ技術

ソニーは、音楽を楽しむコンシューマー・エレクトロニクスのみならず、

プロ・オーディオ=レコーディングやミキシングといった音楽制作の分野で貢献してきました 。

近年は、高解像度コンデンサー・マイクロホンや立体的な音場を実現する

新しい音楽体験360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ)などを提案しており、

そんな今につながるソニーのプロ・オーディオ界における歩みは、音楽制作そのものの発展と大きくシンクロしてきました。

第一章では、創業から初期の製品についてご紹介していきます。

NYのレコーディング・スタジオ、旧The Hit FactoryでC-37Aを所有していた。現在はGermano Studiosを運営する

C-37PやC-38Bについて語って頂いた。山下達郎、竹内まりや、稲垣潤一、大滝詠一、吉田美奈子、浜田省吾、松田聖子など数々のビッグ・ネームを手掛けてきた

テープ・レコーダーもトランジスターも

“国産初”はソニーによるもの

第2次世界大戦終戦直後の1945年、当時37歳だった電子技術者の井深大は、それまで仕事を共にしてきた樋口晃らと上京し、日本橋で東京通信研究所という会社を立ち上げました。手掛けていたのはラジオの修理や改良で、短波放送を聴くためのコンバーターなどが有名となり、会社が新聞で紹介された後、戦時中より親交の深かった盛田昭夫が合流し、1946年にソニーの前身となる東京通信工業(以下、東通工)が設立されました。

東通工は真空管機器やアナログ・レコード用のピックアップ、家電までさまざまな製品を開発していましたが、エポックメイキングだったのは国産初のテープ・レコーダーでした。磁気テープの研究/開発に始まり、幾つかのプロトタイプを経て、GT-3というモデルを1950年に発売しました。1台16万円ほどという当時としては大変に高価な製品で、なおかつボディが巨大で重かったため、翌年にコンパクトな普及機を新たに発売。それが学校放送や授業といった教育の現場を中心に受け入れられていきました。

井深はテープ・レコーダーの使われ方に関して見識を深めるべく、1952年にアメリカ視察を行います。その際にひらめいたのがトランジスターの製造でした。トランジスターは当時、アメリカで開発されたばかりの真新しい半導体素子だったものの、東通工はこれに挑み、1954年に国産初のトランジスターを発表。翌1955年には日本で初めてのトランジスター・ラジオ、TR-55を発売しました。そして、このころにアメリカへの販路拡大を見据えて作られたのが“SONY”という商標です。1957年に発売した小型ラジオTR-63でアメリカ進出を果たし、大成功を収めた後、1958年には社名そのものを“ソニー”へと一新します。

写真1 : ソニーの前身、東京通信工業の創業メンバー。写真は品川区御殿山の工場前で撮影されたもので、左から樋口晃、岩間和夫、井深大、盛田昭夫

写真2 : 1950年に発売し、国産初のテープ・レコーダーとなったGT-3。通称“G型”で、磁気テープの研究/開発から社内で行ったもの。当時は紙テープに磁性粉を塗っていた。本機は当時16万円で売り出し、重量は35kg。大衆向けの製品だったがハードルが高かったため、1951年にコンパクトなH型を発売した

写真3 : GT-3の生産風景

NYのスタジオでも使われた

真空管コンデンサー・マイクC-37A

磁気テープやテープ・レコーダーの開発はのちのデジタル・マルチトラック・レコーダー、トランジスター製造はAD/DAコンバーターなどの基礎とも言えます。ソニー最初のプロ・オーディオ機器といえば、国産初の真空管コンデンサー・マイク、C-37Aです。開発を担当したのは中津留要で、ドイツのマイクを参考にしつつ着手し、まずはダイアフラムに腐心します。アメリカ製のポリエステル・フィルムを使用し、井深の助言を取り入れてやっと作り上げたのが金蒸着のダイアフラムでした。1958年に発売したC-37Aは当初、テレビ番組の制作などに活躍。音楽レコーディングの現場でも用いられるようになり、国内だけでなく海外のスタジオにも採用されていきました。

「C-37Aについては、何か特別なものを感じていましたね」と語るのは、かつてNYの旧The Hit Factoryを運営し、現在はGermano Studiosの主宰を務めるトロイ・ジェルマーノ氏。The Hit Factoryでキャリアをスタートさせた1975年には既に、C-37Aがスタジオで使われていたといいます。

「そのころから1990年代にかけて、木管楽器や金管楽器のレコーディングに使われ続けていました。ブラス録りと言えばC-37Aであり、いわば定番のマイク。1975年ごろのソニーは、プロ・オーディオ機器のメーカーとしてはまだ若かったように思いますが、1980年代に入ると世界的に大きな影響力を持つようになるのです」

1980年代のソニーについては後の章で詳述しますが、C-37Aの後もC-37PやC-38Bといったマイクを発売していきます。1968年にキャリアを開始し、山下達郎や竹内まりや、稲垣潤一、大滝詠一、吉田美奈子などそうそうたるアーティストを手掛けてきたレコーディング・エンジニア、吉田保氏はこう述べています。

「C-37Pは、スタジオで仕事を始めたころから使っていました。海外製のマイクに比べてクリアな音質で、飾りっ気の無い感じなんです。音に個性を付けるのはコンソールのプロセッサーやアウトボードの役目だと思うので、マイクに関しては素直な方が良いのではないでしょうか。あくまで個人的な意見ですけどね。また、C-38Bも透明度の高い音をしています。ファンタム電源ではなく、本体に006P型9V乾電池を入れて動かしていたので雑味が感じられなかったのかもしれません。また、ダイアフラムが中型のもので“吹かれ”が少ないから、使い勝手が良い。指向性はカーディオイドですがカバー・エリアがやや広く、それが漫才や落語の収音にも受け入れられた理由だと思います」

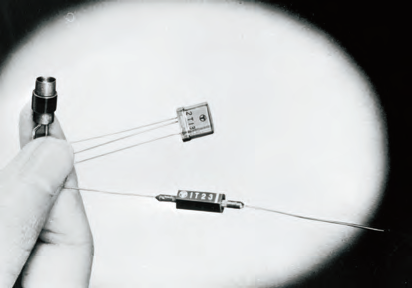

写真1 : 東京通信工業が作り上げた国産初のトランジスターとゲルマニウム・ダイオード。写真左上に見えるのがポイント・コンタクタ型のトランジスターで、右上のものがジャンクション型。右下にあるのはダイオード

写真2 : 1958年に発売した国産初の真空管コンデンサー・マイク、C-37Aの広告。コンポーネントとしては、金蒸着のポリエステル・フィルム製ダイアフラムや6AU6の5極管を使用。現在も根強いファンを持つマイク

写真3 : 1955年に発売した国産初のトランジスター・ラジオ、TR-55。当時は据え置き型の真空管ラジオが主流だったが、TR-55はポータブル・サイズという点でも斬新な製品だった

大滝詠一や稲垣潤一の透徹した声を

ありのままに収めたC-38B

吉田氏はC-38Bの用途について「メインは大滝詠一さんの歌録りでした」と振り返る。

「大滝さんは、福生に居た1970年代からC-38Bを使っていました。アルバム『A LONG VACATION』などは、全部C-38Bで歌入れしていたはずです。さぞ気に入っていたのでしょうね。彼の声は透き通るようなトーンだったから、それを忠実にキャッチできるのが良かったのだと思います。僕は後年、稲垣潤一さんのレコーディングを担当することになるのですが、大滝さんがC-38Bを愛用していたことを思い出して、稲垣さんにも合うんじゃないかな?と。彼も透明感のある声ですからね。だからボーカルの録音に使い始めたわけですが、あるとき冗談で“今度はドラムを全部C-38Bで録ってみようか”と言ったら本当にそうすることになってしまって(笑)。でもやってみると、ツヤのある良い音に録れたんですよ。ダイナミック・マイクより高域が伸びているのも理由の一つでしょうけど、バス・ドラムなどの低域もしっかりと入っていましたね」

ソニーは当時、海外製のコンデンサー・マイクと異なった原音忠実なサウンドでプロ・オーディオ・シーンに一石を投じました。それは確かなアナログ技術に裏付けられた成果と言えます。

次章は、デジタルの世界へまい進していく1970年代後半からの歴史をご紹介します。

写真1 : FETコンデンサー・マイクのC-37P。スロープ違いの3種類のローカットや-8dBのPADを搭載

写真2 : 006P型乾電池でも動作するFETコンデンサー・マイク、C-38B。C-37Pと同様にマルチモードのローカットや-8dBのPADを備えるほか、5kHzのハイカットも搭載する。1970年に発売し、現在も販売を継続中